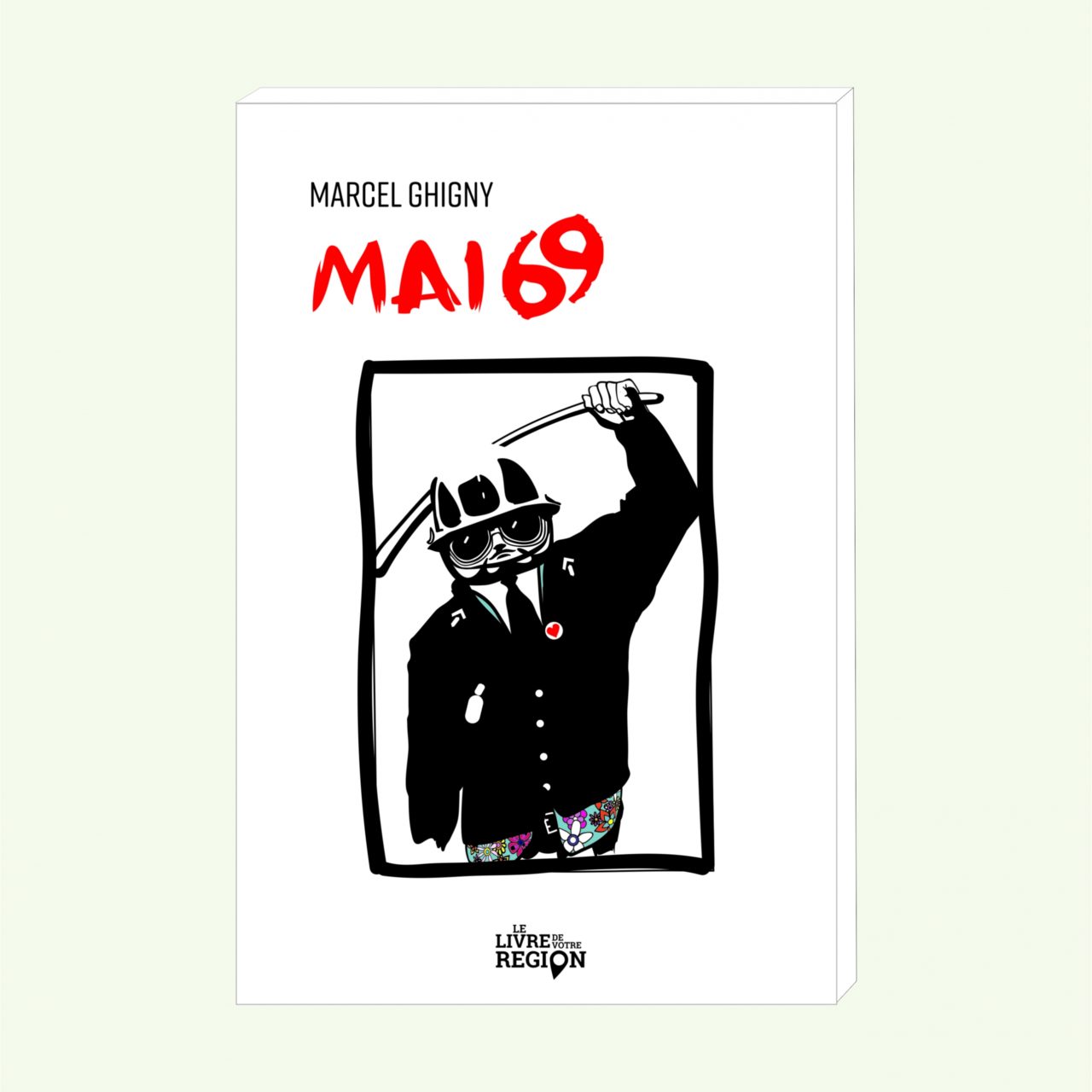

Mai 68, et après?

Che Guevara est mort.

Ils ont assassiné Martin Luther King et Robert Kennedy, la guerre du Vietnam n'en finit pas.

Scott Mackenzie chante « San Francisco ».

Et Paris explose.

La nuit des barricades, Lucie et Julien. Rencontre improbable de deux milieux que tout sépare.

Et lorsque de Gaulle démissionne, que Woodstock

résonne dans toutes les oreilles, ils s'installeront dans les Cévennes,

dans les pas de ces soixante-huitards qui veulent créer un autre monde.

Le monde du tout possible, de l'amour libre et de l'utopie. Mais un monde qui tombera dans ses propres pièges

Mai 69 est l'histoire d'un amour hors norme, transcendant. Un amour

éternel à l'histoire éphémère. Sylvain en naîtra et devra ravaler sa

rage et sa violence pour comprendre le départ de son père trois ans

après sa naissance.

Frédéric Bastien RTL : Je l’ai lu d’une traite, j’ai adoré !

Joseph Bodson AREAW (Association Royale des Écrivains et Artistes de Wallonie/Bruxelles) : Un roman d’une belle tenue … une intrigue très structurée… le style, limpide, bien charpenté, sans fioritures inutiles, porte et soutient l’action du début à la fin…

Daniel Bastié Bruxelles Culture : …l’auteur signe une histoire complexe, avec des va-et-vient dans le temps et un bel art de la narration…

Découvrez les 10 premières pages !

Extraits

L’océan bleu sombre, les rochers de Percé qui se devinent au travers du brouillard, la Gaspésie sortent de l’hiver. Les fous de Bassan tournent et plongent, sans se soucier des rares toits de tuiles rouges ou des quelques tâches de verdure qui se détachent des dernières neiges. Sans un regard pour cet homme qui sort d’une grosse bâtisse blanche, accrochée à la colline. Son corps est solide et harmonieux, sans être grand. Il s’assied sur un banc adossé au mur de façade. Et si l’un d’eux le survole, c’est sa chevelure blanche et abondante qui devrait marquer son œil d’oiseau. Sous les boucles légères portées par le vent, le visage est rond, les traits expressifs et intelligents. Le nez fin, les sourcils bien dessinés comme la bouche aux lèvres tendres et les yeux bleus. Ils sont presque gris comme les rochers et dominent ce visage intense. Ils se perdent dans la brume.

Cet homme, c’est Julien. Il a soixante-quatre ans. Il respire profondément l’air humide qui s’engouffre dans ses poumons pour s’échapper en volutes plus denses encore. Il passe une main dans sa chevelure hirsute et baisse le regard sur une lettre, tenue d’une main crispée. Le haut du papier tressaille au vent et laisse voir une petite écriture serrée. Julien connaît le contenu de cette lettre par cœur.

…

Condé-sur-l’Escaut, le 9 octobre 1967- Julien

Mort de Che Guevara

Premiers troubles universitaires en Italie

Manifestation au Pentagone contre la guerre du Vietnam

Scott Mackenzie chante « San Francisco »

Nous traversons les hautes portes. Derrière une petite pièce, la salle à manger à la cheminée de marbre et au parquet de chêne. Armand Loriers ne tourne pas la tête à notre arrivée. Il préside le repas. À sa droite, Louise, son épouse, mince, élancée. Sa grande taille est mise en valeur aux côtés d’Armand. Plus grande que son mari, le port droit, le visage haut sur les épaules, le visage fin, les traits pincés et sévères. Jean est assis en face d’elle et affiche le même maintien. Il reste deux places, celle de Marguerite auprès de son frère et la mienne, auprès de ma mère. Je l’embrasse et m’assieds. Sans un mot, Armand fait son signe de croix et d’une voix qu’il veut forte, bénit la table et remercie Dieu de ses bienfaits. Tous l’écoutent, têtes baissées et clôturent d’un « Amen » murmuré. Après s’être tous signés, Louise presse la sonnette qui pend devant elle. Le signal est lancé. Julie apparaît, la soupière à la main. C’est la famille Loriers qui se rassemble maintenant, plus le conseil d’administration. Pourtant, Armand reste les yeux dans le vague.

- J’ai encore entendu les portes claquer…

…

Paris, le 5 mai 1968 – Julien

Début des évènements de mai 68

20 ans de sécheresse commencent au Sahel.

Joe Dassin siffle sur la colline

Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone

Je n’ai pas l’envie de faire ici un cours d’histoire. Je cherche à faire revivre mes sentiments, mes émotions. J’ai 38 ans. Je suis là avec mon costume pied-de-poule, mon gilet de flanelle, mon pantalon en fils d’Écosse. Je suis marié depuis 14 ans. Je m’appelle Julien Loriers et je travaille donc pour la manufacture Loriers et, comme Lucie, je regarde approcher la moitié de ma vie.

Je suis loin du petit garçon crollé, sa bicyclette, son domaine, à qui tout semblait grand, accessible. J’avais alors, au fond de moi, des certitudes. Je n’en ai plus aujourd’hui. Je me sens pourtant appelé vers tant de choses, par la vie, vers un destin imprimé en moi. Mais il y a ma mère, droite, raide même, ses regards destructeurs ne me quittent pas. Mon père, ses colères, sa déception. Éducation stricte, devoir d’état, enfermé !

C’est ainsi que j’aborde « Mai 68 ». Un état de découragement qui n’en est pas, de dépression qui n’en est pas, un sentiment d’échec, de questionnement. Voilà ce qui m’habite lorsque j’explique aux CRS que j’ai réservé une chambre dans la rue Cousin et que je ne suis pas un étudiant, mais « un homme d’affaires ».

Nous sommes le 5 mai, dimanche soir. L’agitation est à son comble, le quartier est dévasté. Une odeur de brûlé court les rues, une odeur de guerre. Le sol est jonché de panneaux arrachés, de pavés, de débris en tout genre. Des carcasses de voitures calcinées, des vitrines brisées.

Lucie

Difficile de parler de l’angoisse. De ces cris, de ces explosions, de cette violence dont les médias d’alors faisaient échos. À la radio, sur Europe 1 ou RTL, c’était une véritable révolution. Les journalistes étaient sur les lieux, le micro à la main et plaçaient Lucie aux premières loges. Une voix, un cri de douleur et elle croyait reconnaître Arthur. On y parlait d’insurrection, de drames, de centaines de blessés, de combats de rues. Les débats étaient relayés sur les ondes, sans doute le dernier lien entre les étudiants et le pouvoir.

— J’ai alors claqué la porte, il me fallait le retrouver, le protéger, le ramener. Tu sais Sylvain, je ferais la même chose pour toi, pour Annie, pour Madeleine. Cela ne se raisonne pas, cela se fait ! J’ai pris le métro de la porte d’Ivry, je suis descendue à Jussieu, calme apparent. Je me suis rapprochée du Panthéon et tout s’est compliqué. La foule, la bousculade, la peur. Arthur était là. J’en étais sûre ! J’ai rejoint la Sorbonne. Ce n’était plus un quartier, c’était un champ de bataille. J’ai traversé une armée d’hommes en cuir, casques, armes et matraques et j’ai rejoint les étudiants. Je suis alors tombée sur la première barricade. Des voitures renversées coupaient la rue. Derrière, une deuxième barricade composée de pavés, de grilles métalliques, de poteaux indicateurs, de taques d’égout. Tout était bon pour ces soldats de pacotilles. Des meubles, des objets méconnaissables. Il me revenait le slogan qu’Arthur s’était vanté d’écrire sur les murs de la Sorbonne, « cache-toi, objet ». J’ai scruté les visages à la recherche d’un seul ! Il y avait des milliers d’étudiants, de lycéens et d’autres. Des barricades partout, de la frénésie, des rires aussi, de la gaîté, des couples s’embrassaient, une énorme fête dans un décor apocalyptique.

Paris, le 10 mai 1968 -Julien

Nuit des barricades

Les Aphrodite’s Child chantent « Rain and Tears »

Rosemary’s Baby de Roman Polanski

La nuit des barricades, une nuit étrange, dense. Pour moi, il n’en reste que l’émotion, les odeurs, l’ambiance. Un univers un peu fou, la camaraderie, l’envie de s’amuser, de rire, de chanter. Les transistors crachent leurs chansons, leurs commentaires ringards et déjà dépassés. Des feux brûlent, la fumée prend à la gorge. Des cigarettes passent de bouche en bouche, sur le mur, une inscription : « Autrefois nous n’avions que le pavot, aujourd’hui, le pavé ».

./.

Mais, ce soir-là, j’ai compris, comme beaucoup d’autres, que tout cela n’était qu’un commencement. Les barricades s’élèvent, les unes derrière les autres, sans raison, sans logique. L’énergie est dans ces pavés, dans ces voitures renversées ! Une énergie libératrice pour ces jeunes qui s’affranchissent d’« on ne sait pas quoi ». Si quelques-uns espéraient voir le mouvement s’essouffler, la réponse est ce soir évidente, il prend seulement son vrai visage. Pas de revendication, mais un message. Qui vient de loin, de très loin ! De ces messages qui ne s’expriment pas, qui se sentent, qui se ressentent, un malaise. L’occasion de réfléchir à la direction que prend notre vie collective et à son sens.

./.

Il est deux heures du matin, tout ira alors très vite, tout va changer. Je ne suis pas aux avant-postes. L’ambiance change, d’un coup. Autour de moi, on entonne l’internationale. Une grenade, deux, le gaz, le sang. Je vois les étudiants qui se transforment en guérilleros, défendre leurs barricades. J’aide à faire des cocktails Molotov, soutiens quelques blessés, il y en a partout.

Les riverains ont disparu, les plus courageux sont aux fenêtres, lancent des projectiles sur les policiers ou aspergent les barricades avec des seaux d’eau pour atténuer l’effet des gaz. Nous sommes seuls à présent, avec la peur. Les barricades tombent les unes après les autres. Je n’ai jamais vécu pareille violence, j’en ignore tout, comme ces jeunes autour de moi.

...

Nous sommes arrivés à Elze à la fin de l’été 68. Mais pour tous ces soixante-huitards, nous étions marginaux…

Nous avions officiellement racheté des ruines et engagé des corps de métier pour se faire une maison ! Imagine Sylvain ! Tout ce qu’il ne fallait pas faire ! Nous avions même renforcé le pont de bois pour passer avec des petits engins de chantier !

Julien partait d’ici pour ses tournées de clients et moi j’avais trouvé une place dans une école aux Vans. Impardonnable évidemment ! Trop loin de ce mouvement bouillonnant. Au village, c’était la contestation et la marginalité permanente. Pour eux, il ne fallait pas s’arrêter aux conventions, aux habitudes. Il fallait faire autrement !

La région bouillonnait. « Peace and love ». La saga « baba cool » ! Lèze et les autres villages des environs étaient devenus des bastions de résistance, le refuge des déserteurs, des puristes. Il fallait vivre autrement, qu’importe la manière ! Les grandes idées de mai 68 ne devaient pas rester lettre morte. Mais ils ne savaient pas reconnaître une chèvre d’un bouc ou une châtaigne d’un marron. Malgré cela, les vieilles caravanes sont arrivées, les tentes, ils ont occupé les ruines, tout ce qui pouvait faire un toit. Un jour, ils étaient dix, puis vingt, puis venaient les amis des amis. Et Simon partageait ses connaissances. Tous ont commencé à restaurer les maisons, adroitement, ou maladroitement pour certains. Seules importaient l’originalité et la créativité. Chez Simon, une branche était devenue un cadre de fenêtre et une vieille portière de deux-chevaux fermait l’armoire à provisions. Puis est arrivé l’hiver cévenol...